Alle Welt glaubt, Füll- oder Blähwörter seien schlecht. Dabei haben diese Wörter sehr oft ihre Berechtigung. Unsere 3-Minuten-Rede enthält sinnvollerweise selbst ein paar solcher Wörtchen …

Alle Welt glaubt, Füll- oder Blähwörter seien schlecht. Dabei haben diese Wörter sehr oft ihre Berechtigung. Unsere 3-Minuten-Rede enthält sinnvollerweise selbst ein paar solcher Wörtchen …

Von Andrea Rayers

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Das ist eine sehr richtige Feststellung.“ Stört Sie etwas in diesem Satz? Okay, das Wort „sehr“ braucht man eigentlich nicht. Ha, schon wieder! Auch im letzten Satz war ein Wort zu viel, nämlich „eigentlich“. Jedenfalls dann, wenn man auf die Sprachwächter hört, die schon seit langem die sogenannten „Füllwörter“ jagen. Dabei berufen sie sich gern auf eine „schwarze Liste“, die schon Goethe aufgestellt hatte. Solche Wortlisten sind aber Blödsinn, und zwar ganz uneigentlich. Denn kleine Blähungen sind nicht nur zulässig im Sprachgebrauch, sie sind sogar meist sinnvoll. Sie unterstreichen nämlich oft die Aussage eines Textes und helfen dabei, den richtigen Ton zu treffen. Und deshalb möchte ich heute ein kleines Plädoyer zur Ehrenrettung des Füllwortes halten.

Lassen Sie sich nicht von Leuten verunsichern, die Ihnen das Gegenteil weismachen wollen. Zwar klingt es erst mal plausibel, wenn jemand sagt: „Füllwörter blähen einen Text auf, ohne irgendeine Information oder einen Sinn beizusteuern.“ Aber ganz konkret steuern sie dann oft doch einen Sinn bei! Warum hat denn derjenige das Wort „irgendeine“ benutzt? Weil diese Wörtchen eben doch den Sinn verändern! Es ist ja nun mal ein Unterschied, ob jemand sagt: „Ich werde wohl Tickets für das Konzert bekommen“ oder ob er das relativierende „wohl“ weglässt.

Brauchen Sie noch einen guten Grund, warum Sie Blähwörter nicht pauschal verdammen sollten? Hier kommt er: Sie spielen eine wichtige Rolle im Rhythmus unserer Sätze. Zum Beispiel verdanken wir gerade die wenigen deutschen Ausdrücke, die den Ton auf der letzten Silbe tragen, den unbeliebten Füllwörtern. Zumeist, jedoch, obwohl, allerdings, nunmehr – alles Füllwörter, aber eben auch alles Wörter, die unsere Sätze besser klingen lassen.

Geradezu lächerlich wird‘s, wenn die Sprachpolizei bestimmte Wörter pauschal verbieten will. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten auf das Wörtchen „ja“ verzichten, das manche auf den Index setzen wollen. Wer „ja“ sagt, der will ja durchaus etwas damit ausdrücken – nur ist das eben für manche Sprachpuristen zu subtil.

Oder hier: In dem Satz „Das Schwimmbad ist doch noch geschlossen“ geben die Füllwörter gleich zwei Informationen mit. Erstens setzt das „doch“ voraus, dass allgemein bekannt ist, dass das Schwimmbad geschlossen ist. Und zweitens zeigt das „noch“ an, dass das Schwimmbad später wieder öffnen wird.

Und deshalb, meine Damen und Herren, stelle ich mich ganz klar gegen das Füllwörter-Mobbing. Deutsch ohne Blähwörter wäre kühl und herzlos. Erst wenn sich ein Text rund anfühlt, ist er ein guter Text. Und das Zünglein an der Waage zwischen einem guten und einem langweiligen Text sind nun mal oft die Füllwörter.

Lassen Sie sich also solche Wörter nicht verbieten!

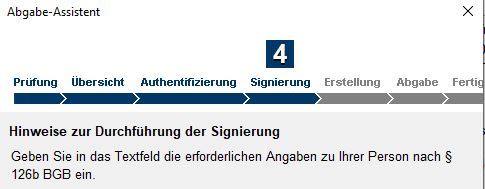

Behörden schaffen es ja, auch einfachste Vorgänge so kompliziert auszudrücken, dass kein Mensch sie kapiert. Wir haben den weltweit widernatürlichsten Vorgang dieser Art gefunden und zeigen ihn in zwei unglaublichen Bildern.

Behörden schaffen es ja, auch einfachste Vorgänge so kompliziert auszudrücken, dass kein Mensch sie kapiert. Wir haben den weltweit widernatürlichsten Vorgang dieser Art gefunden und zeigen ihn in zwei unglaublichen Bildern.

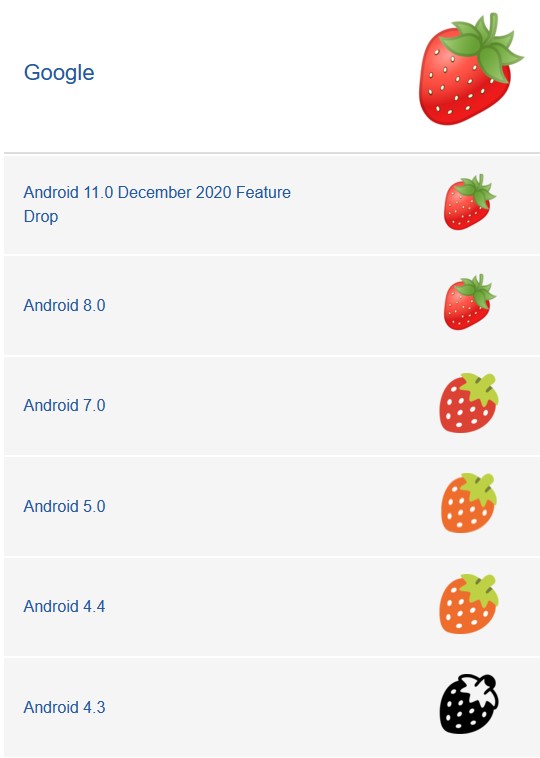

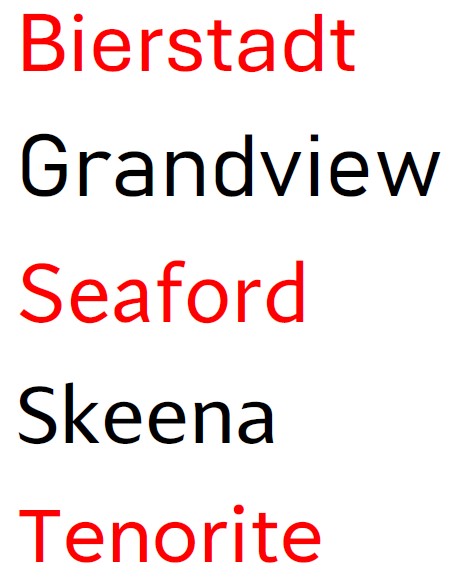

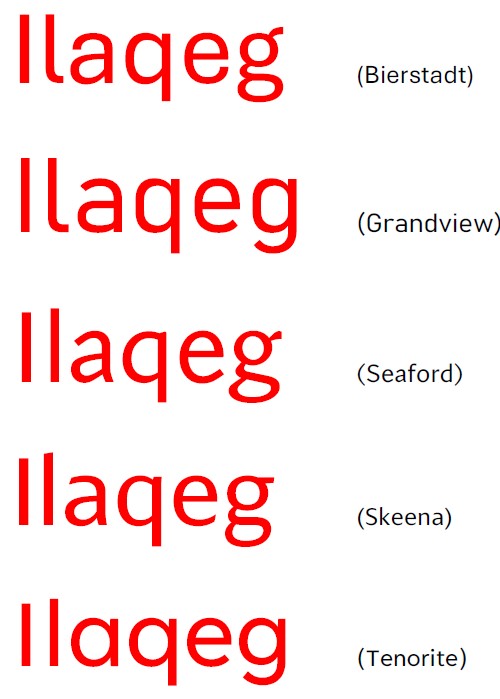

Wo kriege ich während eines Meetings mal schnell einen virtuellen ☕ und einen 🍩 her? Wir haben eine tolle Datenbank gefunden, die sogar zeigt, wie die Zeichen auf welchen Plattformen genau aussehen.

Wo kriege ich während eines Meetings mal schnell einen virtuellen ☕ und einen 🍩 her? Wir haben eine tolle Datenbank gefunden, die sogar zeigt, wie die Zeichen auf welchen Plattformen genau aussehen.