Es ist paradox: Broschüren werden professionell und aufwendig gestaltet, wenn sie sich an die Allgemeinheit wenden. Wenden Sie sich aber in Leichter Sprache an Menschen mit geringerer Lesekompetenz, sehen alle Texte gleich aus. Zwei engagierte Frauen setzen sich nun dafür ein, dass die Leichte Sprache besser gestaltet wird.

Es ist paradox: Broschüren werden professionell und aufwendig gestaltet, wenn sie sich an die Allgemeinheit wenden. Wenden Sie sich aber in Leichter Sprache an Menschen mit geringerer Lesekompetenz, sehen alle Texte gleich aus. Zwei engagierte Frauen setzen sich nun dafür ein, dass die Leichte Sprache besser gestaltet wird.

Von Stefan Brunn

Einfachheit gehört zu den wichtigsten Prinzipien, wenn man anderen etwas leicht verständlich erklären möchte. Das gilt für die Wortwahl, das gilt für den Satzbau, das gilt auch für die Typografie. Teil der Typografie ist aber auch, dass nicht alles gleich aussehen darf: Indem wir typografische (oder auch layouterische, also „makrotypografische“) Signale erhalten, wird uns das Verstehen erleichtert. Solche Signale nutzen das Vorwissen des Empfängers oder der Empfängerin: „Aha, da ist ein einzelner Satz irgendwie hervorgehoben, das scheint ein besonderer Hinweis zu sein!“ Und genau dieses Vorwissen nutzen gute DesignerInnen gern aus, um leicht und schnell Orientierung in den Informationen zu schaffen.

Einfachheit gehört zu den wichtigsten Prinzipien, wenn man anderen etwas leicht verständlich erklären möchte. Das gilt für die Wortwahl, das gilt für den Satzbau, das gilt auch für die Typografie. Teil der Typografie ist aber auch, dass nicht alles gleich aussehen darf: Indem wir typografische (oder auch layouterische, also „makrotypografische“) Signale erhalten, wird uns das Verstehen erleichtert. Solche Signale nutzen das Vorwissen des Empfängers oder der Empfängerin: „Aha, da ist ein einzelner Satz irgendwie hervorgehoben, das scheint ein besonderer Hinweis zu sein!“ Und genau dieses Vorwissen nutzen gute DesignerInnen gern aus, um leicht und schnell Orientierung in den Informationen zu schaffen.

In der Leichten Sprache jedoch sehen alle Texte gleich aus (in den beiden hier abgebildeten Broschüren der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird der Unterschied sehr deutlich). Diese Art der extrem einfachen Gestaltung ist aber keineswegs zweckdienlich, kritisiert die Münchner Gestalterin Sabina Sieghart. Gerade die Zielgruppe der Leichten Sprache brauche eine attraktive, zum Lesen einladende Gestaltung. „Wieso werden in der Praxis nicht sämtliche Erkenntnisse zur typografischen Gestaltung genutzt?“, fragt sie in einem kritischen Statement unter dem Titel „Leichte Sprache – Design für alle“.

In der Leichten Sprache jedoch sehen alle Texte gleich aus (in den beiden hier abgebildeten Broschüren der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird der Unterschied sehr deutlich). Diese Art der extrem einfachen Gestaltung ist aber keineswegs zweckdienlich, kritisiert die Münchner Gestalterin Sabina Sieghart. Gerade die Zielgruppe der Leichten Sprache brauche eine attraktive, zum Lesen einladende Gestaltung. „Wieso werden in der Praxis nicht sämtliche Erkenntnisse zur typografischen Gestaltung genutzt?“, fragt sie in einem kritischen Statement unter dem Titel „Leichte Sprache – Design für alle“.

Im gleichen Papier resümiert sie den bisherigen wissenschaftlichen Diskurs zur Leichten Sprache mit dem traurigen Ergebnis: „Die visuelle Übersetzung, also Typografie und Design, wird schlichtweg nicht berücksichtigt.“ Es gebe durchaus linguistische und sozialwissenschaftliche und auch IT-Forschungsprojekte, jedoch kein Forschungsprojekt im Bereich des Designs. Das zu ändern, haben sich Sieghart und die Germanistik-Professorin Bettina M. Bock inzwischen allerdings aufgemacht (siehe Video unten).

Im Regelwerk zur Leichten Sprache des Bundessozialministeriums würden weder Mikro- noch Makrotypografie überhaupt erwähnt, moniert Sieghart. Als mögliche Gründe für die Abwesenheit des Designs in der Leichten Sprache kann sie sich mehrere vorstellen: „Offenbar geht die ,Leichte Sprache‘-Praxis also davon aus, dass die Adressatenkreise diese grafischen Informationen im Textverstehensprozess nicht brauchen oder nicht nutzen können.“ Es könne aber auch sein, dass einfach noch gar nicht bedacht wurde, dass die grafische Gestaltung für das Gesamtverständnis eine zentrale Rolle spielt. Und noch ein dritter Grund kommt für Sieghart in Betracht, ein sehr banaler: Praktiker hätten ihr nämlich von geringen Budgets für die unangenehme Pflichtaufgabe der Leichten Sprache berichtet.

Weitere Infos: gestaltungsinstitut.de

Die Designerin Sabina Sieghart schildert in diesem Video zusammen mit der Germanistin Bettina M. Bock, Juniorprofessorin an der Universität zu Köln, ihre Sicht auf die Mängel der derzeitigen Leichte-Sprache-Praxis.

Einfach Lebenswert. So heißt es am Ortseingang der Gemeinde Kerken am Niederrhein. Und zwar mit großem L, denn offenbar wird das Lebenswerte hier wirklich IMMER großgeschrieben. Adjektive allerdings müssen im Deutschen klein geschrieben werden. Andernfalls sieht’s einfach provinziell aus, vor allem, wenn man „gemeinde“ auch noch klein schreibt …

Einfach Lebenswert. So heißt es am Ortseingang der Gemeinde Kerken am Niederrhein. Und zwar mit großem L, denn offenbar wird das Lebenswerte hier wirklich IMMER großgeschrieben. Adjektive allerdings müssen im Deutschen klein geschrieben werden. Andernfalls sieht’s einfach provinziell aus, vor allem, wenn man „gemeinde“ auch noch klein schreibt … Herzlich Willkommen in Nütterden, dem Sieben Quellen Dorf. Alle Achtung, sieben Quellen! Aber für zwei Bindestriche für die Wortkopplung hat’s nicht mehr gereicht, was? Das große W beim Willkommen ist auch falsch. Und wo wir schon mal am Nörgeln sind: Die führende Null bei alphanumerischen Datumsangaben ist nicht angesagt. Aber Schwamm drüber: Wer so ein tolles Foto aufs Ortseingangsschild setzt, der muss sich nicht auch noch um Zeichensetzung kümmern!

Herzlich Willkommen in Nütterden, dem Sieben Quellen Dorf. Alle Achtung, sieben Quellen! Aber für zwei Bindestriche für die Wortkopplung hat’s nicht mehr gereicht, was? Das große W beim Willkommen ist auch falsch. Und wo wir schon mal am Nörgeln sind: Die führende Null bei alphanumerischen Datumsangaben ist nicht angesagt. Aber Schwamm drüber: Wer so ein tolles Foto aufs Ortseingangsschild setzt, der muss sich nicht auch noch um Zeichensetzung kümmern! Quellen für’s Ich. Anders als Kerken und Nütterden hat Bad Aibling einen einmal gemachten Fehler korrigiert: den Apostroph weggelassen. Das „für’s“ wird natürlich nicht mit Apostroph geschrieben! Die Regel lautet: Präposition mit bestimmtem Artikel = kein Apostroph! Wer sich eine ganz einfache Daumenregel merken will: Man kann immer nur einen Buchstaben durch einen Apostroph ersetzen, nie zwei. Diese Regel ist aber sehr unzuverlässig, so dass wir die Quelle lieber geheim halten, die möchte auch lieber für s’ich bleiben. ☺

Quellen für’s Ich. Anders als Kerken und Nütterden hat Bad Aibling einen einmal gemachten Fehler korrigiert: den Apostroph weggelassen. Das „für’s“ wird natürlich nicht mit Apostroph geschrieben! Die Regel lautet: Präposition mit bestimmtem Artikel = kein Apostroph! Wer sich eine ganz einfache Daumenregel merken will: Man kann immer nur einen Buchstaben durch einen Apostroph ersetzen, nie zwei. Diese Regel ist aber sehr unzuverlässig, so dass wir die Quelle lieber geheim halten, die möchte auch lieber für s’ich bleiben. ☺

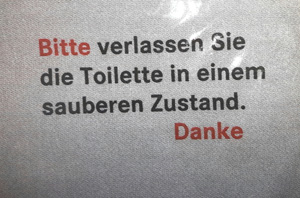

Als grafisch ausgefuchst (man beachte „Bitte“ und „Danke“ in Rot), aber inhaltlich unfreiwillig komisch empfanden wir die Variante, die Sie hier im Bild sehen: „Bitte verlassen Sie die Toilette in einem sauberen Zustand. Danke“. Zwar ist es sicher auch im Interesse des Dienstherrn, dass alle Mitarbeiter nach einem Toilettenbesuch in sauberem Zustand an ihre Arbeitsplätze zurückkommen. Wenn daran jedoch ernsthafte Zweifel bestehen, dann reichen sanfte Hinweise ganz sicher nicht mehr aus.

Als grafisch ausgefuchst (man beachte „Bitte“ und „Danke“ in Rot), aber inhaltlich unfreiwillig komisch empfanden wir die Variante, die Sie hier im Bild sehen: „Bitte verlassen Sie die Toilette in einem sauberen Zustand. Danke“. Zwar ist es sicher auch im Interesse des Dienstherrn, dass alle Mitarbeiter nach einem Toilettenbesuch in sauberem Zustand an ihre Arbeitsplätze zurückkommen. Wenn daran jedoch ernsthafte Zweifel bestehen, dann reichen sanfte Hinweise ganz sicher nicht mehr aus. Das Foto dieser Schautafel am Bopparder Römerkastell verdanken wir unserem lieben Leser Silvio – er hat diese „administrative art“ entdeckt, fotografiert und uns freundlicherweise überlassen. Weil die Schautafel von Schmierfinken besprüht worden und damit schwer lesbar geworden ist, haben wir den Text für die Nachwelt transkribiert:

Das Foto dieser Schautafel am Bopparder Römerkastell verdanken wir unserem lieben Leser Silvio – er hat diese „administrative art“ entdeckt, fotografiert und uns freundlicherweise überlassen. Weil die Schautafel von Schmierfinken besprüht worden und damit schwer lesbar geworden ist, haben wir den Text für die Nachwelt transkribiert: