Institute und Vereine zur Deutschen Sprache gibt’s etliche, und viele tragen recht offiziell klingende Namen. Der mitgliederstärkste Verein, dem auch viele namhafte Promis angehören, erregt immer wieder die Gemüter. Wir halten die Organisationen mal sauber auseinander!

Institute und Vereine zur Deutschen Sprache gibt’s etliche, und viele tragen recht offiziell klingende Namen. Der mitgliederstärkste Verein, dem auch viele namhafte Promis angehören, erregt immer wieder die Gemüter. Wir halten die Organisationen mal sauber auseinander!

Allgemeiner Deutscher Sprachverein

Dieser Verein wurde 1885 in Braunschweig gegründet und hatte sich der Bekämpfung von Fremdwörtern im Wortschatz der deutschen Sprache verschrieben. Mit wechselhaftem Erfolg: In manchen Bereichen gelang es ihm durchaus, Fremdwörter auszumerzen, zum Beispiel im Verkehrswesen (etwa „Fahrkarte“ statt „Billett“ oder „Bahnsteig“ statt „Perron“). Viele Eindeutschungsversuche gingen den Menschen aber auch zu weit oder erschienen ihnen lächerlich. Paradoxerweise endete der Verein unter Hitler. In einem Minister-Erlass von 1940 heißt es wörtlich: „Der Führer wünscht nicht derartige gewaltsame Eindeutschungen und billigt nicht die künstliche Ersetzung längst ins Deutsche eingebürgerter Fremdworte.“ Rechtsnachfolgerin des ADSV wurde die Gesellschaft für deutsche Sprache, deren Ziel jedoch keineswegs die Abschottung des deutschen Vokabulars ist.

Gesellschaft für deutsche Sprache

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) soll die deutsche Sprache pflegen und erforschen sowie ihre Funktion im globalen Zusammenhang erkennbar machen. Finanziert wird sie hauptsächlich von der deutschen Kultusministerkonferenz und dem Kulturstaatsminister. Die GfdS unterhält einen Sprachberatungsdienst, der Privatpersonen, Firmen, Behörden und Institutionen bei Fragen zu Rechtschreibung, Grammatik oder Stil unterstützt. Die GfdS wählt jährlich sehr publikumswirksam die „Wörter des Jahres“ und berät Bundestag und Bundesrat sowie Ministerien und Behörden der Länder in Sprachfragen. Nach eigenen Angaben hat die GfdS rund 3.000 Mitglieder.

Verein Deutsche Sprache

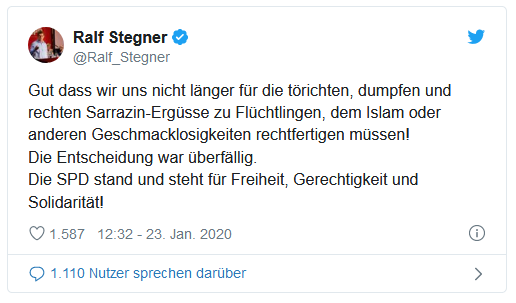

Mit mehr als 36.000 Mitgliedern ist der Verein Deutsche Sprache mehr als zehn Mal so zahlreich wie die GfdS. Man sollte den VDS aber schon deshalb nicht mit den anderen verwechseln, weil er in den vergangenen Jahren immer wieder in Zusammenhang gebracht wurde mit Positionen der AfD und anderen Akteuren des rechten Spektrums. 2016 protestierten 30 SprachwissenschaftlerInnen beim Deutschen Hochschul-Verband, weil der seinem Magazin „Forschung & Lehre“ das VDS-Blatt „Sprachnachrichten“ beigelegt hatte. Der VDS bediene immer wieder nationalistische Tendenzen, heißt es in dem Brief unter anderem, und: „Die provokanten und teils politisch gefährlichen Thesen des Vereins haben wenig bis nichts mit (Sprach-)Wissenschaft zu tun. Im Gegenteil: Sie widersprechen größtenteils den Erkenntnissen der Linguistik.“ Gleichwohl hat der VDS sehr prominente Unterstützer, unter anderem Dieter Hallervorden, Ottmar Hitzfeld, Hape Kerkeling, Peter Kraus, Jürgen von der Lippe, Christian Quadflieg oder sogar Stilistik-Experten wie Wolf Schneider oder Bastian Sick. In den letzten Jahren war der VDS immer dann in den Schlagzeilen, wenn es um sprachliche Gleichberechtigung ging. Seinem Aufruf „Schluss mit dem Gender-Unfug!“ schlossen sich auch einige namhafte SchriftstellerInnen an. Gegründet wurde der VDS 1997 als „Verein zur Wahrung der deutschen Sprache“. 2000 wurde er in „Verein Deutsche Sprache“ umbenannt.

Institut für deutsche Sprache

Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim hat die Aufgabe, die deutsche Sprache zu dokumentieren und zu erforschen. Das IDS verfügt über die größte existierende Sammlung von Tonaufnahmen und den größten deutschsprachigen Textkorpus (mehr als 43 Milliarden Wörter). Das IDS wird jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land Baden-Württemberg getragen. Seit 2019 gehört das IDS zur Leibniz-Gemeinschaft und heißt offiziell Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. Das IDS beschäftigt rund 225 Mitarbeiter, davon sind über 100 wissenschaftliche Angestellte.

Rat für deutsche Rechtschreibung

Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat vor allem die Aufgabe, das Regelwerk des Deutschen weiterzuentwickeln. Der Rat gehört eben nicht zu Deutschland, sondern er ist ein zwischenstaatliches Gremium der Länder, in denen Deutsch gesprochen wird. Er formuliert das amtliche Regelwerk für die deutsche Rechtschreibung, das dann von privaten Verlagen (wie dem Duden) interpretiert und in größerem Rahmen veröffentlicht wird. Im Rechtschreibrat stimmen rund 40 Experten aus 7 Ländern und Regionen über alte und neue Regeln ab. Neben WissenschaftlerInnen sind auch SprachpraktikerInnen ehrenamtlich für den Rat tätig.

Wie würden Sie das Gerät auf unserem Bild nennen? Sie kennen es bestimmt, denn es ist oft in der Presse: Damit werden Leute außer Gefecht gesetzt, indem man ihnen Stromstöße verabreicht. Die Polizei tut sich offiziell jedoch sehr schwer damit, die Sache beim Namen zu nennen …

Wie würden Sie das Gerät auf unserem Bild nennen? Sie kennen es bestimmt, denn es ist oft in der Presse: Damit werden Leute außer Gefecht gesetzt, indem man ihnen Stromstöße verabreicht. Die Polizei tut sich offiziell jedoch sehr schwer damit, die Sache beim Namen zu nennen …

Das Buch „What makes a book readable“ von 1935 gilt als Meilenstein der Verständlichkeitsforschung. Noch heute werden William S. Gray und Bernice E. Leary von Wissenschaftlern zitiert. Wir haben mal reingeguckt und unseren Spaß gehabt …

Das Buch „What makes a book readable“ von 1935 gilt als Meilenstein der Verständlichkeitsforschung. Noch heute werden William S. Gray und Bernice E. Leary von Wissenschaftlern zitiert. Wir haben mal reingeguckt und unseren Spaß gehabt …