„Live-Journalismus“ ist international groß im Kommen. Aber was genau wird da geboten? Wir haben dazu Jochen Markett befragt, der mit seiner Firma diese Shows in Deutschland voranbringt.

Große Bühne: Jochen Markett als Moderator beim Jahresfinale eines Reporter Slams. Foto: Vic Harster

Wenn wir vom Live-Journalismus sprechen, kann man sich das als Abendveranstaltung vorstellen, als Alternative zu Kino, Theater oder Lesung?

Ja, das ist eine schöne Kulturalternative. Normalerweise verbindet man mit Journalismus ja eher Zeitung lesen, Fernsehen gucken, Radio hören oder Online-Medien konsumieren. Aber es gibt seit ungefähr 13 Jahren international den Trend, Journalismus auf die Bühne zu bringen. Die Amerikaner haben damit angefangen und dann sind viele europäische Länder nachgezogen, eben auch wir in Deutschland. Und es ist tatsächlich ein Kulturerlebnis im Theater oder einer sonstigen Kultur-Location. Man sitzt als Zuschauer im Publikum und sieht Journalistinnen und Journalisten auf der Bühne, die von ihren Recherchen erzählen.

Journalist, Moderator, Unternehmer und Medientrainer in einer Person: Jochen Markett. Foto: Andi Weiland

Jochen Markett, selbst gelernter Journalist, hat mit Christine Liehr und Christoph Herms die Firma Headliner gegründet, um Live-Journalismus auf deutsche Bühnen zu bringen. Jochen Markett lebt in Potsdam und ist mit dem Zeilenhacker-Team seit vielen Jahren durch gemeinsame Seminare kollegial verbunden. Seine Spezialität ist es, Schreiben und Spaß unter einen Hut zu bringen.

Und der Begriff dafür heißt „Live-Journalismus“? Es hieß ja auch schon mal „Reporter Slam“ oder „Jive“ …

Ja, das Genre nennt sich Live-Journalismus. Der Begriff ist in Deutschland noch nicht so etabliert, wir arbeiten aber daran. International ist der englische Begriff „Livejournalism“ schon wesentlich gesetzter. Die anderen Begriffe sind unsere Shownamen, die wir nach und nach entwickelt haben. Wir haben 2016 damit begonnen, sogenannte Reporter Slams zu machen. Das ist ein Unterhaltungswettbewerb auf der Bühne. Mehrere Reporterinnen und Reporter treten gegeneinander an in einem Wettbewerb, wer am besten von einer eigenen Recherche erzählen kann. Und am Ende wählt das Publikum dann den sogenannten Slampion. International sind wir die Einzigen, die das so als Wettbewerb organisieren. Das hat nämlich Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass Menschen gerne Wettbewerbe mögen. Das sieht man ja bei Olympia, Europameisterschaften etc. Ein Nachteil ist, dass sich eben die Reporter diesem Wettbewerb aussetzen müssen. Das ist nicht einfach, wenn man da nicht gewinnt. Wir machen das aber einfach gerne. Es hat sich bewährt und ist erfolgreich. Und deswegen wollen wir die Reporter Slams auch als Wettbewerb fortsetzen. Aber wie gesagt, wir sind international die Einzigen, die das in dieser Form machen. Alle anderen machen ein reines Bühnenmagazin, ohne am Ende eine Schlussabstimmung zu machen. Da geht es also einfach darum, Recherchen mit einem starken Storytelling auf die Bühne zu bringen, ergänzt mit multimedialen Präsentationen, Musik oder sonstigen kulturellen Darbietungen. Das ist sicherlich auch wichtig zu wissen, dass Live-Journalismus eben auch kulturelle Performances mit einbezieht. Es ist also nach unserem Verständnis nicht nur so, dass sich da jemand auf die Bühne setzt und sich von einem Moderator interviewen lässt, was er denn da bei der Recherche herausgefunden hat. Das findet zwar auch sein Publikum, zum Beispiel bei Live-Podcasts. Aber Live-Journalismus geht darüber hinaus, es ist auch eine Form der Präsentation. Und das haben wir eben im letzten Jahr jetzt auch gestartet, mit der Show „Jive“. Das ist ein Kofferwort aus Journalismus und Live. „Jive“ ist unser Bühnenmagazin, gepaart mit Orchestermusik.

Im Prinzip wie ein Theaterabend, aber irgendwie auch ganz anders: Beim Live-Journalismus lassen Reporterinnen und Reporter die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Recherchen nacherleben. Foto: Vic Harster.

Mehrere Reporter gehen nacheinander auf die Bühne, erzählen über verschiedene Themen, zeigen dazu Video-Ausschnitte, bringen Audio-Elemente etc. Und ein Orchester untermalt das Ganze an den richtigen Stellen mit Musik. Dieses Bühnenmagazin haben wir jetzt für Deutschland neu entwickelt, das gibt es aber in anderen Ländern schon seit vielen Jahren. In den USA seit 2009, dort hieß es Pop-Up Magazine, das ist dann in der Pandemie insolvent gegangen. Und alle sind gespannt, ob die unter neuem Namen zurückkehren. Ich könnte noch weitere Länder nennen, vielleicht mal die Franzosen herausgreifen. Bei denen ist das „Live Magazine“ sehr erfolgreich. Die machen das seit 2014 in Paris, Brüssel und inzwischen überall, wo es französischsprachige Menschen gibt, also gerade auch verstärkt in Nordafrika. Und die füllen riesige Säle mit teilweise mehr als 2000 Zuschauern mit ihrem Magazin. Und da versuchen wir mit „Jive“ auch hinzukommen. Und um es komplett zu machen: Wir haben auch eine Show für konstruktiven Journalismus gestartet, die heißt „Gute Besserung“. Da wird darüber reflektiert, warum Journalismus konstruktiver werden sollte, also mehr Lösungsansätze präsentieren sollte. Eine Autorin hat dazu einen erfolgreichen Bestseller geschrieben und reflektiert auf der Bühne darüber. Dazu werden dann konstruktive Recherchen aus verschiedenen Redaktionen vorgestellt.

Sehe ich das richtig, dass die Reporter Slams den bekannteren Poetry Slams ähneln? Es tritt einer nach dem anderen auf und am Ende wird bewertet, wer den besten Auftritt hatte?

Ganz genau. Poetry Slams waren international die ersten erfolgreichen Slams. Die Autoren haben damit begonnen, eben nicht nur Gedichte, sondern auch Prosa auf die Bühne zu bringen. Dieses Format ist ja seit vielen Jahren weltweit erfolgreich. Dann sind andere Berufsgruppen nachgezogen bei diesem Erfolgsmodell, vor allen Dingen Wissenschaftler. Es gibt seit vielen Jahren in Deutschland erfolgreiche Science Slams, angeboten auch von verschiedenen Agenturen bundesweit. In Kreuzberg hatte ich mal mit Freunden einen Science Slam gesehen, der sehr gut besucht war. Das war Anfang 2016. Und da haben wir uns gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht für Medienschaffende? Das fanden wir damals absurd. Wir haben gedacht, wenn Wissenschaftler es schaffen, unterhaltsam von ihren Forschungen zu berichten, dann müssten es doch Reporter auch schaffen, unterhaltsam von ihren Recherchen zu erzählen. Und das gab es aber irgendwie nicht. So haben wir also die Marktlücke entdeckt und dann in einem Coworking-Café in Neukölln zum ersten Mal einen eigenen Reporter-Slam angeboten – der war dann direkt ausverkauft mit 170 Zuschauern. Und da haben wir gesehen: Das funktioniert, das Feedback war sehr positiv. Und so haben wir das dann regelmäßig fortgesetzt. Bis heute haben wir etwa 60 Slams gemacht, bundesweit und inzwischen auch in sechs Länder exportiert. Teilweise machen wir das selbst auf Englisch, teilweise verkaufen wir Lizenzen, zum Beispiel nach Ungarn oder in die Republik Moldau, wo dann Anbieter das in der eigenen Landessprache anbieten, aber unter unserem Titel „Reporter Slam“.

Welche Sprache wählen denn die Reporter:innen auf der Bühne – Pressesprache, Umgangssprache, Bühnensprache?

So eine Show muss ja anders sein als der Artikel. Da muss man bei uns zwischen den Formaten unterscheiden. Der Reporter Slam hat auch ein sehr starkes Comedy-Element. Da muss man also nicht nur eine gute Recherche gemacht haben, sondern auch unterhaltsam davon berichten können. Es soll sehr authentisch, sehr locker sein, und es wird vorher auch nicht geprobt. Das ist eher so wie in einem Kneipengespräch, nur auf der Bühne. So, liebes Publikum, ich erzähle euch mal, was ich da letzte Woche erlebt habe bei meiner verrückten Recherche. Bei Jive ist es aber eine etwas gesetztere, auch geprobte Sprache. Ich würde sagen: wie ein vorgetragenes Feature. Bei unserem ersten Mal im November hatten wir dort auch eine Sprechtrainerin am Start, die vorher mehrmals mit den Auftretenden geprobt hat. Wir haben als Redaktion eine Dramaturgie entwickelt und auch die Texte redigiert. Die waren dann im Idealfall auswendig gelernt, was allerdings nicht alle hinbekommen haben. Die durften dann aber Karteikarten mit auf die Bühne nehmen. Da war die Sprache also wie ein geschriebenes Feature und eben nicht mehr so unterhaltsam wie beim Reporter Slam. Ich vergleiche das mal mit der Musikbranche: Wenn der Reporter Slam unser Rock’n’Roll-Konzert ist, dann ist Jive unser Klassik-Abend. Und das merkt man dann auch der Sprache an. Beides hat so seine Vor- und Nachteile. Wir hatten auch Leute im Publikum, die beide Formate gesehen haben: Die einen mögen mehr den lustigen Slam, die anderen sagen: Nein, Jive war besser, ist professioneller.

Kann man Jive mit dem vergleichen, was Correctiv jetzt auf die Bühne gebracht hat zu den Recherchen über die Geheimpläne von Rechtsextremisten, Ausländer aus Deutschland zu deportieren? Also natürlich nicht inhaltlich, sondern von der Art der Aufführung?

Es ist nicht total weit entfernt, aber der Hauptunterschied ist: Bei uns sind die Journalisten selber auf der Bühne und erzählen von ihren Recherchen. Bei dem, was Correctiv jetzt an verschiedenen Theatern macht, sind es eben Schauspieler, die dann ein Skript vortragen, angelehnt an eine Recherche. Das ist schon ein Unterschied, beides hat aber seinen Wert. Was Correctiv da mit seiner szenischen Lesung zu dem Geheimplan gemacht hat, das findet ja gerade ein riesiges Publikum: mehrere hunderttausend Zuschauer beim Livestream von YouTube. Es erfüllt aber andere Zwecke. Bei uns geht es auch darum, eine Nähe und ein Vertrauen zu Journalisten aufzubauen, indem man sie selbst direkt auf der Bühne sieht. Wenige Menschen haben ja direkten Kontakt zu Journalisten. Es entstehen viele Verschwörungstheorien, wie da gearbeitet wird. Und da ist es eben ein wichtiger Beitrag, um mehr Vertrauen und Nähe herzustellen, dass man die Reporter selbst auf der Bühne sieht und authentisch hört, was sie von ihren Recherchen erzählen. Das hat man eben bei der szenischen Lesung nicht.

Nach welchen Kriterien wählt ihr die Reporter:innen aus?

Da haben wir unterschiedliche Wege gefunden. In den ersten Jahren haben wir einfach geguckt, welche lustigen Reporter wir kennen, auf welche lustigen Themen sind wir zuletzt gestoßen. Dann sind aber zunehmend auch Redaktionen an uns herangetreten, haben selbst Leute empfohlen. Und es gab und gibt auch Reporter, die sich selbst ins Gespräch gebracht haben. So war das auch mal bei einer Jahressiegerin, die vorher bei uns im Publikum saß, begeistert war von dem Format und sich dann eben selbst angeboten hat. Das war eine Sportreporterin, die über den ältesten Fan von Hertha BSC Berlin eine sehr rührende Geschichte erzählt hat. Bei Jive war es anders, da haben wir eine Ausschreibung gemacht. Und zwar wurde die in ganz Europa verbreitet, auch über andere kooperierende Medien, und da haben sich dann ungefähr 20 Reporterinnen und Reporter gemeldet. Das war keine überragende Zahl, aber da konnte man dann schon ausreichend Reporter auswählen. Dieses Format muss noch bekannter werden, dann werden wir auch mehr Auswahl an Leuten haben, die auf die Bühne gehen wollen.

Kannst du mal eine beispielhafte Recherche schildern, die ihr auf die Bühne geholt habt?

Ja, vielleicht das Beispiel des letzten Jahresfinals, wo es eine für uns überraschende Siegerin gab. Sie heißt Kathleen Kröger und ist Lokalreporterin in Erfurt für die Thüringer Allgemeine. Ihr war beim Spazieren durch Erfurt aufgefallen, dass es dort an alten DDR-Schulgebäuden so ein Dekorationselement gibt, das aussieht wie ein Fisch. Und da hat sie sich gedacht: Soll das wirklich ein Fisch sein? Und warum? Sie hat das dann auf Twitter gestellt, wo sie gar nicht so viele Follower hatte. Aber als sie ihren Account danach wieder öffnete, hatte sie hunderte Kommentare und merkte, wow, dieses Thema beschäftigt viele Menschen, die dann darüber spekuliert und diskutiert haben, ob das jetzt Fische sind oder nicht. Und dann hat sie den Architekten aufgetrieben, der damals diese Dekorationselemente geplant hat. Der hat darin gar nicht unbedingt Fische gesehen, wusste aber, dass viele darin einen Fisch sehen. Dieses kleine Nischenthema hat sie so skurril und liebevoll und unterhaltsam vorgestellt, dass sie damit unser Jahresfinale gewonnen hat. Für mich ist das ein schönes Beispiel dafür, dass auch der gute alte Lokaljournalismus auf der großen Bühne reüssieren kann. Es muss einfach eine gute Story geben und Überraschungselemente, es muss liebevoll erzählt sein, die richtigen Zutaten enthalten und damit das Publikum begeistern. Insofern eignet sich jede Geschichte, wenn sie nur richtig erzählt ist.

Die Journalisten stellen ihre Recherchen mit Bildern, Videos und anderen Elementen vor – so unterhaltsam wie möglich, aber inhaltlich möglichst auch substanziell. Hier stellt Lorin Kadiu gerade seine Recherche vor, in der er die Baupolitik in der albanischen Hauptstadt Tirana als skandalös und verlogen entlarvt. Foto: Vic Harster

Wie messt ihr das Gefallen des Publikums und bestimmt den Sieger?

Das entscheiden wir je nach Show. Beim Jahresfinale entscheiden wir immer mit Online-Voting. Da kann man sich dann auf einer Seite einloggen und seinen Favoriten wählen. So können auch die Zuschauer an den Bildschirmen mitentscheiden. Bei den nicht live übertragenen Slams machen wir meistens eine Abstimmung per Applausometer. Da gewinnt also der- oder diejenige, die den lautesten Applaus bekommt im Saal, nicht den längsten, sondern den mit dem größten Dezibel-Ausschlag. Der Nachteil ist, wenn man vorne Jubelperser platziert hat und die schreien dann laut beim Schlussapplaus, dann zieht das den Dezibel-Ausschlag nach oben und kann die Abstimmung verzerren. Da gibt es dann schon mal Diskussionen am Ende, ob das jetzt eine faire Entscheidung war oder nicht. Der Vorteil des Applausometers ist, dass man am Ende noch mal einen tobenden Saal hat und bei der Schlussabstimmung jeder noch mal einen großen, lauten Applaus bekommt. Das ist dann einfach ein fantastisches Stimmungsfinale. Das fehlt etwas, wenn man diese stille Online-Abstimmung hat. Insofern bin ich auch selbst immer hin- und hergerissen, was jetzt die bessere Abstimmungsmethode ist.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können mithilfe eines Codes abstimmen, welche Reporterinnen und Reporter ihnen am besten gefallen haben. Foto: Andi Weiland

Hast du auch schon Verlierer trösten müssen? Fließen da Tränen oder kommen Beschwerden rein?

Tränen nicht, aber der Ehrgeiz war schon mitunter zu spüren. Erstaunlich selten eigentlich, denn ich finde es tatsächlich nicht einfach, sich diesem Wettbewerb auszusetzen und dann womöglich nicht zu gewinnen. Aber es gab vereinzelte Beispiele, wo ich gemerkt habe, da nagt die Niederlage doch sehr an jemandem. Einmal wollte jemand mit mir auch nichts mehr zu tun haben, weil ich ihn dann immer an diese Niederlage erinnert hätte. Aber das ist bei inzwischen 60 Slams und deutlich über 200 Slammerinnen und Slammern wirklich sehr selten passiert. Es gibt aber manchmal eine so große Nervosität bei Leuten, dass die hinterher sagen: Danke, es war schön, aber das mache ich nie wieder. Es erfordert schon Mut, sich dem auszusetzen, wenn da mehrere hundert Leute sind. Das ist nicht für jeden richtig. Manche merken dann, wenn es auf die Bühne zugeht: Oh je, was habe ich mir da angetan? Oder auch schon Tage vorher. Eine Reporterin hat mal zwei oder drei Nächte vorher kaum schlafen können. Das war mir dann auch ein bisschen unangenehm. Und ein Reporter kam mal fünf Minuten vor seinem Auftritt zu mir und sagte, dass er es nicht packt. Er hat sich dann aber im letzten Moment doch überzeugen lassen von den anderen Slammern, ist auf die Bühne und hat dann auch tatsächlich gewonnen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können in Sekundenschnelle per Slido-Link ihre Stimme abgeben. Foto: Andi Weiland.

Du hast erwähnt, dass jemand, der etwas Lustiges oder Rührendes gemacht hat, gewonnen hat – sind das die Erfolgskriterien im Wettbewerb?

Man muss nicht nur lustig sein beim Reporter Slam, aber am Ende war es meist der Unterhaltungswert, der beim Jahresfinale gezählt hat. Und es muss auch nicht der gesamte Vortrag lustig sein, das ist vielleicht anders als bei Comedy, wo man idealerweise alle 20 oder 30 Sekunden die nächste Pointe hat. Man kann bei uns auch eine Geschichte entwickeln und dann an den richtigen Stellen eine Pointe setzen, ohne das zu überfrachten. Aber doch, ja, der Unterhaltungswert war meist schon das Entscheidende. Jive ist für uns also auch eine wichtige Weiterentwicklung, weil wir auch ein Format für andere Emotionen brauchen: für die tiefgründige Politikrecherche, für das umfassende Wirtschaftsthema, wo es eben nicht darum geht, die richtigen Pointen zu setzen, sondern einfach das Publikum zu informieren über Themen, mit denen es sonst womöglich nicht konfrontiert wird. Und jetzt haben wir eben diese Möglichkeit, für jedes Thema das richtige Format zu wählen. Wenn wir was Skurriles, Lustiges sehen, dann fragen wir die Reporter für den Reporter Slam an. Und wenn eine Geschichte finden, die vom Storytelling her sehr stark ist oder einen sehr hohen Informationswert hat, dann können wir die jetzt mit Jive auf die Bühne bringen. Und dann haben wir noch ein drittes Showformat, das sich „Gute Besserung“ nennt und konstruktiven Journalismus mit Lösungsansätzen vorstellt. Das gibt uns jetzt eben immer mehr Möglichkeiten. Ich nenne noch mal ein Beispiel: In Brüssel haben wir im November eine große Produktion gesehen, die begann mit einem Kriminalfall, mit einem Mord in einer prominenten Kunstszene. Das hätte sich natürlich nicht geeignet für einen Reporter Slam, also Witze zu machen über Morde. Es war aber eine total fesselnde Geschichte, dafür ist eben das Bühnenmagazin gut geeignet, um dann eben auch mal True-Crime-Geschichten zu erzählen.

Zwischendurch gibt es bei euren Shows auch Musik – sind das reine musikalische Zwischenspiele oder auch Lieder mit journalistischen Inhalt?

Beim Reporter Slam haben wir von Beginn an eine Showband. Am Anfang waren das Solos unseres Ukulele-Barden Johannes Schneider alias Bommi. Inzwischen ist es ein Duo, weil er noch einen Bassisten namens Brummi gefunden hat, Simon Wörpel im Klarnamen. Die beiden kommen auch aus unserer Branche, sind also im Hauptberuf Journalisten. Bommi ist Redakteur bei Zeit Online und Brummi ist investigativer Datenjournalist mit einer eigenen Firma. Das Tolle ist, dass sie in ihrer Freizeit gern Musik machen und bei unseren Formaten fast durchgängig dabei sind. Ausgefallen sind die beiden nur ganz selten mal, so dass wir andere Musiker finden mussten. Aber sonst treten sie bei jeder Show auf und spielen zwischen ein und drei Songs, je nachdem, wie lang die Show ist. Das passt auch inhaltlich zur Show, weil beide eben aus der Medienbranche kommen und Texte schreiben, die etwas mit aktuellen politischen oder medialen Themen zu tun haben. Zum Beispiel ihr Song „Ich schreibe nur noch über Essen, Kleidung, Möbel und Design“. Das ist eine kritische Reflexion darüber, dass es manchmal einfacher ist, kein Politikjournalist zu sein, nicht beschimpft zu werden, sondern einfach nur die einfachen Themen in der Wochenendbeilage zu machen.

Musik gehört dazu: Bei den Reporter Slams lockern Bommi und Brummi zwischendurch die Show mit Liedern auf – natürlich zu Journalismus-Themen. Foto: Vic Harster

Anders ist es bei Jive: Da hatten wir jetzt zum ersten Mal eine Kooperation mit einem ganz tollen Improvisationsorchester namens Stegreif, eine ganz junge Truppe mit bis zu 30 Musikern. Bei uns ist dann ein ausgewähltes Quintett aufgetreten, die eine Auswahl von Stücken gespielt haben. Die haben sich für die einzelnen Vorträge auf der Bühne überlegt, wie man das Ganze musikalisch an den richtigen Stellen untermauern kann mit der richtigen Dramatik. Da gab es also keine Texte, sondern reine Orchestermusik, aber hochprofessionell – die treten sonst auch schon mal beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue auf. Das ist also ein anderer Ansatz, der eben sehr gut zu Jive passt. Der Reporter Slam ist eher ein Rock’n’Roll-Konzert und Jive ist der Klassik-Abend.

Während bei den Reporter Slams Bommi und Brummi das Publikum unterhalten, setzt JIVE auf Töne ohne Texte mit kleinem Orchester. Foto: Jörg Farys.

Wie viele Shows macht ihr übers Jahr?

Unser Jahresplan sieht für die nächsten Jahre vor, dass wir sechs Slams machen, davon vier in Deutschland und zwei im Ausland, idealerweise regional verteilt, also einmal Nord, Süd, Ost und West. So hätte also jeder die Chance, unseren Reporter Slam zu sehen, ohne weit reisen zu müssen. Der siebte Slam ist dann immer das Jahresfinale in Berlin, meistens im Januar. Und dazu kommen jetzt eben die Jive-Produktionen als zweites großes Format, da wollen wir vier Shows machen pro Jahr, auch in verschiedenen Regionen Deutschlands. Da sind wir aber gerade noch in der Planung. Einige Shows werden auch digital übertragen, dann müsste man also auch nicht live dabei sein. Im Idealfall geht man aber selbst hin und hat das unmittelbarere und bessere Erlebnis.

Gibt es auch Re-Lives, dass man sich also eure Show bei YouTube im Nachhinein angucken kann?

Ja, zum Beispiel kann man sich das letzte Jahresfinale noch angucken, in sehr guter Qualität übrigens, weil es von dem TV-Sender Alex Berlin übertragen wurde. Man findet auch die früheren Jahresfinale noch im Netz. Und wenn einem das zu lang ist mit zwei Stunden, dann kann man sich auch nur die einzelnen Siegervorträge anschauen. Die sind ja in der Regel nur zehn Minuten lang. Aber grundsätzlich wollen wir die Leute natürlich in den Saal locken, das unmittelbare Live-Erlebnis ist ja gerade die Stärke des Live-Journalismus.

Wie hoch sind die Eintrittspreise für eure Veranstaltungen?

Das kommt aufs Format an. Bei den Slams liegen wir meist zwischen 10 und 15 Euro. Bei Jive haben wir 20 Euro genommen, was vor allem der intensiveren Vorbereitung geschuldet ist. Es ist aber so eine Schmerzgrenze: Über 20 Euro zu nehmen für einen Kulturabend ist schwer. Die Franzosen nehmen auch 30 bis 40 Euro, je bekannter das Format ist, desto teurer. Dazu muss sich aber das Format schon etabliert haben, so dass man als Zuschauer weiß, was man Gutes für sein Geld bekommt. Der zweite Faktor ist sicherlich Prominenz. Wenn man die Chance hat, einen berühmten Kabarettisten zu sehen, dann kostet das eben schnell auch mal 30 Euro oder mehr, ganz zu schweigen von berühmten Musikern. Je prominenter die Leute werden, die wir auf die Bühne bringen, umso höher wird dann wahrscheinlich auch der Eintrittspreis sein. Bisher sind das aber ja nicht die A-Prominenten bei uns, sondern einfach gute Storyteller. Wenn wir jetzt Fernsehprominenz bei uns auf der Bühne hätten, würde das wahrscheinlich auch die Eintrittspreise beeinflussen.

In der Show selbst soll alles locker wirken – aber im Vorfeld kommt’s darauf an, alles penibel vorzubereiten. Foto: Jörg Farys

Seid ihr eigentlich die einzige Firma, die solche Formate anbietet in Deutschland – oder habt ihr auch Wettbewerber?

Am Anfang hatten wir Wettbewerber in Berlin. Die haben eine Show namens „Journalism on Stage“ gemacht. Die haben das relativ kurz nach unseren Reporter Slams begonnen, waren auch in größeren Locations, hatten aber nicht den Wettbewerbscharakter, sondern einfach nur mehrere Reporter, die nacheinander von ihren Recherchen erzählt haben und dann vom Publikum befragt werden konnten. Die haben aber dann nach ein paar Ausgaben aufgegeben, aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel ist einer ins Ausland gezogen. Aber nach unserem Eindruck war das auch zu ausufernd, die Abende haben durch die Fragerunden ewig gedauert: 30 Minuten Fragen zu einem Vortrag, bis dann der nächste drankam. Heute sind wir nach unserem Wissen die einzige Agentur in Deutschland mit diesen Formaten. Aber diese Trennschärfe, die ich vorhin erklärt habe, was also Live-Journalismus ist, die hat ja nicht jeder Zuschauer. Die angesprochene szenische Lesung von Correctiv wird auch als Live-Journalismus gesehen. Oder wenn der erfolgreiche Politik-Podcast „Lage der Nation“ eine Bühnenshow macht und die beiden Moderatoren setzen sich vorne hin und sprechen über die politischen Themen der vergangenen Woche, dann sehen das viele auch als Live-Journalismus und das ist ja auch völlig in Ordnung. So gesehen ist das schon ein größeres Feld. Aber wenn man jetzt die Definition nimmt, die auch international zugrunde gelegt wird, dann gibt es da momentan bei uns keine Wettbewerber.

Was war euer bislang größter Auftritt mit wie vielen Zuschauern?

Wenn es nach der Zuschauerzahl geht, war der größte Auftritt ein Reporter Slam im Audimax der Uni Hamburg mit etwas über 1000 Zuschauern. Das war im Rahmen der langen Nacht der Zeit, vor ungefähr fünf Jahren. Das war gar nicht so einfach, so ein riesiges Audimax lässt sich schwer beleuchten, es war zu hell, und auch zu unruhig im Saal. Als Moderator war das schwer für mich, da eine konzentrierte Show zu machen. Mir sind die liebsten Shows eigentlich die mit einer nicht ganz so riesigen Größe, aber groß genug, damit die Stimmung wirklich kocht. Das ist oft der Fall beim Jahresfinale in unserem Heimathafen Neukölln, wo wir zuletzt 480 Leute im Saal hatten. Einer der schönsten Slams war für mich im letzten Jahr in Innsbruck, wo seit zwei Jahren ein Journalismus-Fest stattfindet. Da gibt es das Treibhaus als große Kulturlocation, da waren wir dann im Keller vor etwas mehr als 200 Leuten in einem dicht gedrängten dunklen Saal – die Stimmung war überbordend. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Und als Schmankerl gab es unmittelbar nach unserer Show in der gleichen Location oben im Turm einen Auftritt von Pussy Riot, der berühmten Protestgruppe aus Russland, die sich vor Jahren dort in Kirchen auf Altäre gestellt und protestiert hat. Die haben oben den Turm zum Kochen gebracht – das war ein Abend, an den wir uns noch lange erinnern werden.

Kriegen die Reporter:innen ein Honorar oder eine Spesenerstattung von euch oder machen die das ehrenamtlich?

Spesen haben wir immer bezahlt. Honorare haben wir aber in den ersten Jahren fast nie zahlen können. Da war das Ganze auch für uns ein Hobby, weil wir keinen klaren Businessplan, kein Sponsoring, keine Kooperationspartner hatten. Da bin ich im Rückblick immer noch baff, wie das gelungen ist, so viele Leute dafür gewinnen zu können, ohne dass wir dafür ein Honorar zahlen konnten. Es steckt ja doch einiger zeitlicher Aufwand drin, nicht nur am eigentlichen Showtag, sondern auch im Vorfeld. Also das hat erstaunlich oft funktioniert. Im Jahr der Pandemie, 2020, haben wir dann auch Kooperationspartner gewinnen können, die uns finanziell unterstützt haben. Da konnten wir dann auch anfangen, Honorare zu zahlen. Die Höhe des Honorars variiert je nachdem, wie hoch das Sponsoring ist oder wie viel eine Stiftung dazugibt. Das ist also eine größere Bandbreite, aber wir sind insgesamt froh, dass wir das Ganze professionalisieren konnten, sowohl für die Slammerinnen und Slammer, aber auch für uns selbst, dass wir damit jetzt auch mal Geld verdienen können.

Und der Pokal geht an … 2023 war es Cornelius Pollmer (Süddeutsche Zeitung) mit seiner Reportage „Wie ich irgendwo in Brandenburg einmal meine Nerven verlor“. Foto: Andi Weiland

Wenn du nach vorne guckst für diese Art von Veranstaltungen, wie siehst du da die Zukunft? Besteht in Deutschland auch so ein Potenzial wie in anderen Ländern, dass der Live-Journalismus eine verbreitete Abendalternative wird?

Ja, das ist unsere Hoffnung und unsere Vision, dass wir damit auch noch viel größere Säle füllen. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen in aller Welt einfach gute Geschichten lieben. Das war schon immer so und wird immer so sein. Und das, was die Franzosen vormachen oder die Finnen in ihrem großen Nationaltheater, das sollte doch auch in Deutschland möglich sein. Das wird aber sicherlich ein paar Jahre brauchen. Es hat es auch in anderen Ländern gedauert, bis sich das etabliert hat. Es erfüllt einfach viele verschiedene Funktionen: Man lernt was über die Welt, man bekommt vielleicht eine überraschende neue Sicht auf ein bestimmtes Thema, man erlebt Reporterinnen und Reporter live, deren Namen man sonst nur aus den Medien kennt. Es gibt auch Studien dazu, die Finnen sind da federführend. Die haben eine groß angelegte Livejournalism-Studie gemacht. Eine Haupterkenntnis ist: Es gibt kein mediales Format, das eine solche Verbindung zwischen Medienschaffenden und Publikum herstellt wie Live-Journalismus. Es ist sehr nachhaltig, denn die Menschen erinnern sich noch sehr lange an diesen Abend, an die Themen. Und sie nehmen Medien anders wahr. Die Wirkung ist also auch nachgewiesen, das wird auch in Deutschland ein großes Publikum finden.

Das Interview führte Stefan Brunn.

In die gleiche Kerbe schlägt das „

In die gleiche Kerbe schlägt das „ Auch Bob Blume setzt sich dafür ein, dass Schüler:innen und Student:innen ihre Sprache durch gehobenes Vokabular anreichern. Er schlägt vor, immer mal wieder „edukative Wörter“ einzustreuen und nennt ganz konkrete Beispiele: „arriviert“, „changieren“, „reüssieren“ oder „desavouieren“. Sein

Auch Bob Blume setzt sich dafür ein, dass Schüler:innen und Student:innen ihre Sprache durch gehobenes Vokabular anreichern. Er schlägt vor, immer mal wieder „edukative Wörter“ einzustreuen und nennt ganz konkrete Beispiele: „arriviert“, „changieren“, „reüssieren“ oder „desavouieren“. Sein

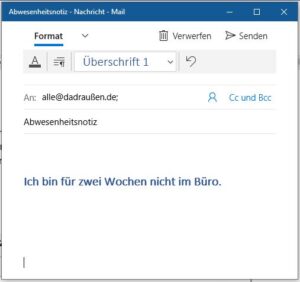

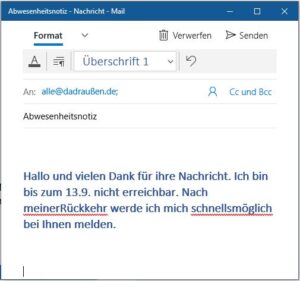

Hier bleiben etliche Fragen offen: Von wann bis wann gehen die zwei Wochen? Werden meine Mails weitergeleitet? An wen kann ich mich wenden?

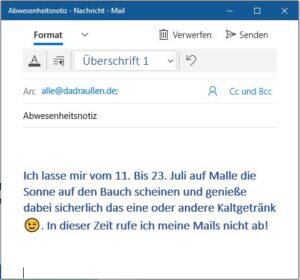

Hier bleiben etliche Fragen offen: Von wann bis wann gehen die zwei Wochen? Werden meine Mails weitergeleitet? An wen kann ich mich wenden? Es geht niemanden etwas an, ob Sie auf Dienstreise, im Urlaub oder krank sind. Eine solche Abwesenheitsnotiz wirkt gerade auf potenzielle Kund:innen höchst unprofessionell!

Es geht niemanden etwas an, ob Sie auf Dienstreise, im Urlaub oder krank sind. Eine solche Abwesenheitsnotiz wirkt gerade auf potenzielle Kund:innen höchst unprofessionell! Mit einer solchen Abwesenheitsnotiz stoßen Sie Ihre Empfänger:innen ganz sicher vor den Kopf und liefern zudem nicht mal die wichtigsten Informationen. Vielmehr strahlen Sie aus: Mir ist gerade alles egal!

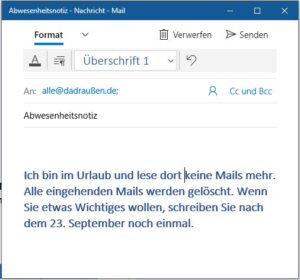

Mit einer solchen Abwesenheitsnotiz stoßen Sie Ihre Empfänger:innen ganz sicher vor den Kopf und liefern zudem nicht mal die wichtigsten Informationen. Vielmehr strahlen Sie aus: Mir ist gerade alles egal! Enthält eine Abwesenheitsnotiz viele Rechtschreib- und Flüchtigkeitsfehler, wirft das ein schlechtes Licht aufs Unternehmen. Zudem wird schnell klar: Dies war wohl die allerletzte Amtshandlung vor dem Urlaub und viel Mühe hat man sich hier nicht mehr gemacht …

Enthält eine Abwesenheitsnotiz viele Rechtschreib- und Flüchtigkeitsfehler, wirft das ein schlechtes Licht aufs Unternehmen. Zudem wird schnell klar: Dies war wohl die allerletzte Amtshandlung vor dem Urlaub und viel Mühe hat man sich hier nicht mehr gemacht …